人工智能学院本科教育教学改革典型案例

人工智能学院前身是始建于2002年的软件学院。为响应国家人工智能发展战略和学校新时代定位,学院于2025年正式转型升级为人工智能学院。转型过程中整合了计算机科学与技术、人工智能等专业优势学科资源,构建“人工智能+X”多学科交叉融合体系,重点发展机器学习、计算机视觉、自然语言处理等核心领域,形成了本硕一体化培养体系,致力于培养人工智能领域的复合型创新人才。学院自成立以来,以软件工程专业(国家级一流本科专业)为核心,探索“产学研融合”特色育人模式,将理论教学、科研与产业实践深度结合,培养复合型人才。通过国家级实践基地、省级重点实验室等10余个平台,联合近百家企事业单位,形成“实例演练、实境训练、实战历练”的实践育人体系,实现“服务新兴产业、区域经济和人才发展”目标。

一、共建多元平台,深化校企协同发展

学院携手企业打造“共建共享”生态,获批国家级大学生IT实践教育基地、省级人工智能实践基地等平台,并成立扩展现实产业技术研究院。通过校企联合实验室、实习基地,双向输送资源:企业专家入校授课,教师赴企业挂职,学生参与真实项目开发,形成“教学-科研-产业”闭环。

二、重构课程体系,强化实践能力培养

课程对标产业需求。增设《深度学习与计算机视觉》《XR应用程序设计》等前沿课程,融入跨学科内容,拓宽学生视野。

项目驱动全程教学。低年级至毕业设计均设置企业合作项目,覆盖需求分析、开发、测试全流程,学生年均参与项目超30项,实践能力显著提升。

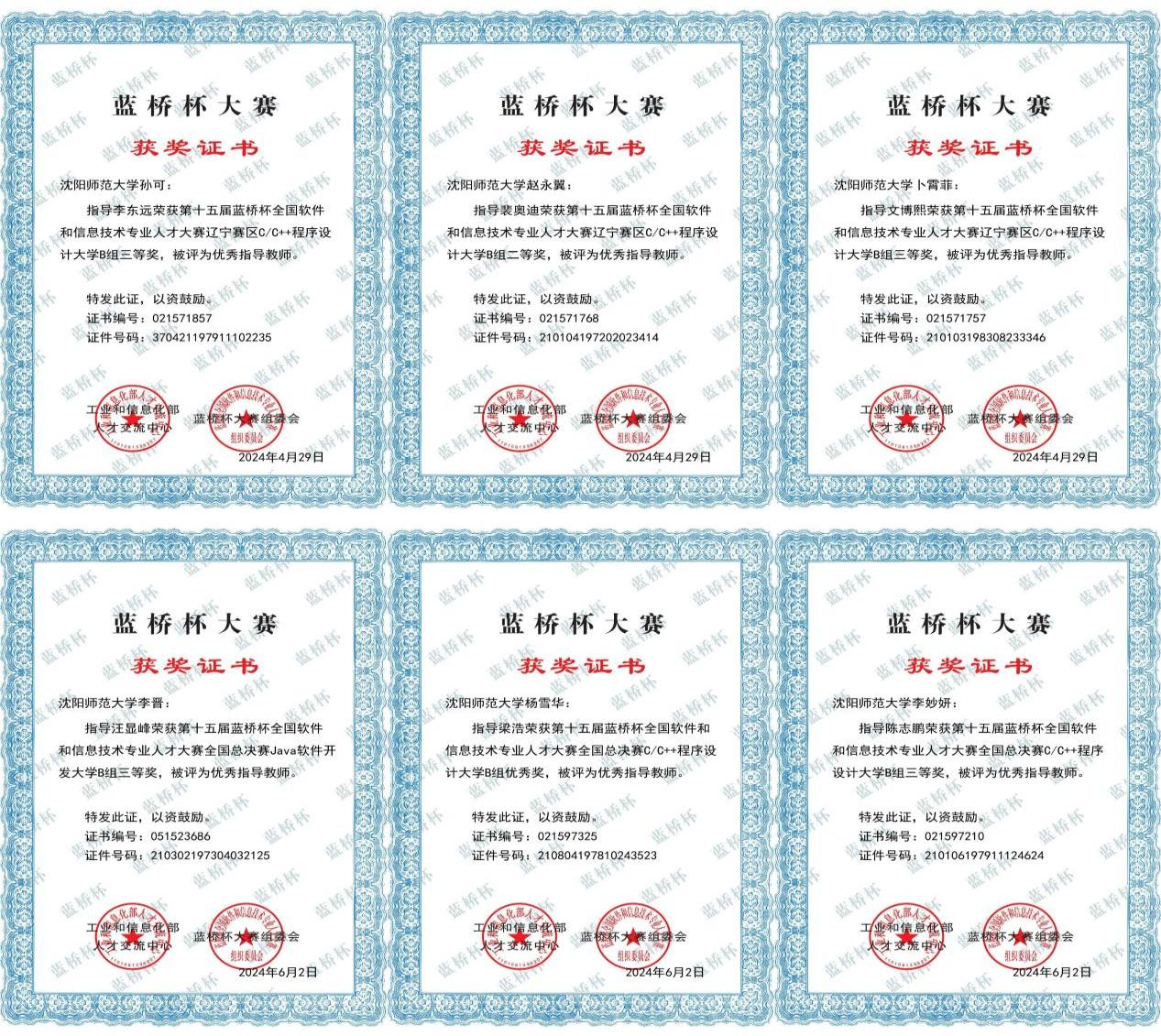

竞赛与创新并重。近三年学生获国际级奖项1项、国家级奖项42项、省级奖项524项;申报科技项目30余项,毕业去向落实率连续五年超97%。

三、师生共成长,服务区域经济

教师科研成果丰硕。团队发表高水平论文、申请专利、开发自主软件产品,助力产业升级。

社会服务贡献突出。通过技术攻关、公益培训等,推动地方信息化建设,提升公众数字素养。

四、未来方向:持续深化融合,培养时代人才

学院以创新驱动为核心,优化资源配置,强化实践教学,通过项目实训、校企研发合作,确保人才培养与行业需求同步,为数字经济输送高素质人才。

(人工智能学院供稿)