物理科学与技术学院本科教育教学改革典型案例

一、聚焦立德树人,全面推进课程思政建设

物理科学与技术学院贯彻落实“全员育人、全过程育人、全方位育人”教育理念,大力推进课程思政建设,将立德树人润物无声地融入课堂教学。从课程大纲的设计入手,通过知识传授和价值引领相结合,将育人目标和育人元素贯穿教学全过程,实现立德树人目标,进一步凸显课堂温度和教师情怀,营造良好育人氛围。通过强化使命驱动、培养工匠精神、注重大师引领、创新学习方式、提升综合素养、促进学科交叉和国际合作、落实“产教学研用”等具体措施,实现卓越工程人才培养。

近三年,《师范专业认证理念下的物理学国家一流专业建设研究与实践》获得辽宁省教学成果奖二等奖;《热力学与统计物理学课程思政建设》《“融入课程思政”的电子信息类教师创新教学能力提升培训》《东北振兴背景下的辽宁省大学生职业发展与创新创业教育课程体系建设研究》等44项课题获批教育部产学合作协同育人项目;《电工学》《数字电子技术》课程获批校级课程思政示范课程;《矢志践学,科教报国——角动量守恒定律》课程思政教学案例和《叠加原理》课程思政案例入选沈阳师范大学优秀课程思政案例库;《热学-卡诺循环》《高频电子线路-丙类谐振功率放大器》《电磁学-感生电动势》荣获首届课程思政微课大赛三等奖。

二、构建“产出导向”理工结合的全面育人体系

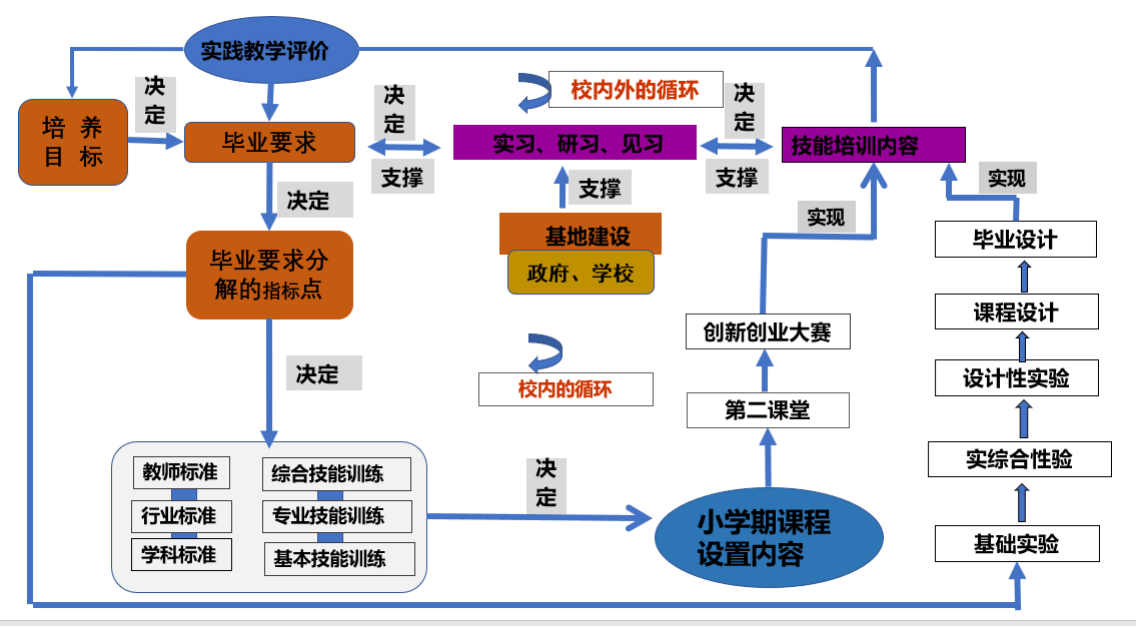

秉持“厚基础、宽口径”的优良传统,学院厚植学生学养根基,注重将学科优势与学术前沿成果转化为教学内容,构建专业认证理念下的“3+1”人才培养体系。学院以学生为中心,形成“第一课堂专业理论素养培育”+“第二课堂素质养成教育”的“德业双修”的“教、导、学、做、研”五位一体的新型教与学模式,构建了“分层递进式”实践教学体系以及特色鲜明的小学期实践环节,凸显“多元化、全方位、开放式”特色。

立足课程育人,精心打造示范性课程建设。学院从教学理念、教学设计、教学方案及成果评价等多方面进行改革,在课程建设中凸显育人功能,围绕核心素养培养,优化课程内容,强调价值引领,切实提高课程育人成效。

近三年,学院《模拟电子技术基础》课程入选国家级一流本科课程;《计算机控制技术》《力学》《热力学与统计物理学》《基础物理实验I》等12门课程入选辽宁省一流本科课程;《量子力学(Ⅰ)》《计算机辅助电路设计》《大学物理》等7门课程入选校级“金课”。

三、以“科教协同、双创引领”培养创新型拔尖人才

物理科学与技术学院高度重视科教协同育人与学生双创工作,坚持高起点谋划,高标准推进,培养创新型拔尖人才。发挥科研优势,积极开展科研反哺教学拔尖创新人才培养模式的教学改革,将科研方面的优势惠及人才培养各个环节。近五年,学院教师主持国家自然科学基金项目4项,获批省级以上项目28项,授权发明专利9项,SCI、EI收录论文152篇,SCI一区检索论文4篇,出版著作2部,多项科研成果获省部级奖励。引导学生开展科研和创新创业训练,通过教学科研协同创新促进学科建设和科研发展,科学研究反哺人才培养,推进教育教学质量和办学水平提升。通过多维度、全方位考核,挖掘对基础学科真正有志趣、有潜力的学生,打造浸润式育人环境,助力实现学生的个性化发展和全面发展。通过组织学生参加学科竞赛,增强学生学习主动性,并培养其专业实践能力,激发学生的学术热情与学术志趣,引领学生参与初步科研工作。

学院充分深化科、教、赛融汇,打造拔尖学生学术训练体系,以科研的深度和广度提升教学创新的力度与高度。近三年累计获批校级以上大学生创新创业训练计划项目81项(国家级11项、省级21项),486人次(国家级82人次)获省级以上学科竞赛奖励。

四、积极服务社会,社会声誉良好

学院始终坚持立德树人,积极开展服务社会活动。与辽宁省物理学会、辽宁省物理学会实验物理专业委员会积极合作,于2017年和2019年承办了省教育厅主办的辽宁省普通高等学校大学生物理实验竞赛;与辽宁省基础教育物理教学指导专业委员会合作,于2024年9月承办第二届辽宁省新时代物理基础教育研讨会,会议邀请了10位省内外专家作报告分享,来自省内30余所中学、10余所高校教师参加了会议,参会教师学习了解最新的物理基础教育工作理念,分享了地方学校典型案例,开阔了我省物理基础教育工作者的视野。

物理科学与技术学院以新一轮本科教育教学审核评估为契机,遵循“以人为本,育人为首”原则,持续加强教学团队、课程和教材建设,进一步完善和优化育人机制,为培养优秀的中学物理教师提供有力保障。

(物理科学与技术学院供稿)