化学化工学院本科教育教学改革典型案例

一、构建化学(师范)专业拔尖人才培养模式

学院坚持科学与人文素养培养的熏陶式人才培养路径,全力营造“思政教育+专业教育+实践教育”三位一体深度交融的育人环境。以开展富有学科特色的“教师学术报告”“行业专家报告”“大型仪器培训”等系列精品实践教育活动为依托,将化学学科前沿、绿色化工以及文化传承与发展等素养内容巧妙融入课堂教学、校园文化、主题教育、社团活动和社会实践各个环节,切实提升学生科学素养,助力学生健康成长。

以“四融合”精心打造基础学科创新人才培养一体化路径——育才与育人、教学与科研、理论与实践、课堂与课外有机融合,形成多维互动的一体化育人合力。在做好课程衔接性设计的同时,以学科竞赛等实践活动为载体,有效延伸知识学习时间并拓展能力提升空间,成功构建基础学科人才培养“学成”与“洄游”的闭环式全新人才培养体系。

二、构筑“三阶式”教师教学能力提升与职业发展一体化新模式

学院打造了一支高水平的教学科研与创新团队。由学术造诣深厚且教学能力出众的教师携手打造化学、化工专业课程群,并构建起一阶“能教课”、二阶“教好课”、三阶“会教课”的教师教学能力提升与职业发展新模式。这一模式充分激发教师夯实教学基本功、优化教学内容、创新教学方法的内在动力,为高水平教学团队的组建与可持续发展、育人能力的持续提升筑牢坚实根基。

近年来,学院教师教学成果斐然,荣获省级研究生教学成果特等奖1项、省级本科教学成果奖一等奖1项、二等奖1项;6门课程成功入选省级一流课程(其中3门参评国家级一流课程),4门课程入选教育部“碳达峰碳中和领域教学资源共享服务平台”,2门课程入选省级课程思政示范课程;学院教师获批教育部产学合作协同育人项目5项,拥有辽宁省高校黄大年式教师团队1个;获批辽宁省本科教学名师1人、辽宁省教书育人模范1人以及辽宁省优秀教师1人。

三、因地制宜打造优势学科基础与前沿课程

学院通过资源重组与优化,精心凝练并设计了“油气资源高效转化与低碳利用催化技术”“化工新材料制备技术与应用”“大气污染排放控制技术”“新能源高效转化利用技术”“复杂体系分离分析表征技术”五大优势特色发展方向。创设科学实践课程,巧妙地将国际前沿成果引入课堂转化为教学内容,以科研强力推动教学。

学院高度重视学生的专业素养与综合能力。通过对原有理论课和实验课教学模式进行改革,基础理论内容实现融合式、阶梯式精妙设计。例如在《仪器分析》课程中采用融合式教学,借助仪器拆装深入洞察内部结构,激发学生的实验兴趣,使其熟练掌握仪器基本组成及结构,进而更好地领悟仪器分析原理,达成内容融合式、高阶式讲授。

四、搭建高水平实践教学平台

学院现有中国科协“‘一带一路’国际联合能源与环境催化研究中心”、辽宁省高校重大科技平台“能源与环境催化工程技术研究中心”、辽宁省高等学校协同创新平台“油气洁净利用催化技术协同创新中心”;“油气资源高效转化与洁净利用”“辽宁省特种材料的制备与应用技术”等2个辽宁省重点实验室;“先进材料的微观结构与性能”“复杂体系的分离与分析”等2个辽宁省高校重点实验室;辽宁省发改委“油气资源高效转化与洁净利用”工程技术研究中心;辽宁省实验教学示范中心“化学化工实验教学示范中心”;沈阳市“先进材料制备与应用”重点实验室等。学院设有基础化学实验室、综合化学实验室、大型仪器实验室、材料制备与评价等50余个功能性实验室,配备透射电子显微镜、X射线光电子能谱仪、X射线衍射仪、红外-热分析-质谱联用仪、拉曼光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、红外光谱仪、物理化学吸附仪等先进仪器设备,为化学化工学院的教学、科研工作提供强劲有力的支撑。

五、立体化实践育人模式成效斐然

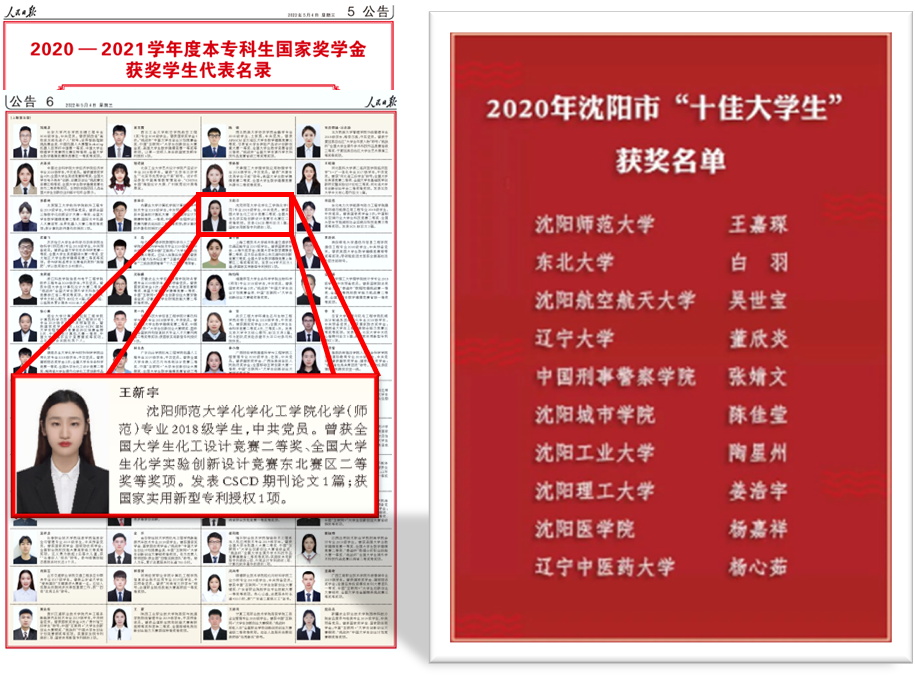

大学生学科类竞赛是课内教学的有效拓展延伸,亦是人才培养成效的有力检验。化学化工学院学生专业根基扎实,创新能力与实践技能持续攀升,在“化工设计大赛”“师范生技能大赛”“‘创青春’创新创业大赛”等竞赛中屡创佳绩,累计有130余人次在省市以上竞赛中斩获殊荣;2018级化学(师范)专业本科生王新宇上榜2022年人民日报国家奖学金优秀代表名录(全省只有2名本科生入选);刘锐、王嘉琛、刘俊池三名同学代表学校分别获得2019~2021年沈阳市十佳大学生称号;学院学生考研热情高涨,考研率连续多年保持在50%以上,毕业去向落实率始终稳定在98%以上,为各地区初高中、高等院校、科研院所、化学化工相关企业输送了众多优秀人才。

(化学化工学院供稿)