体育科学学院本科教育教学改革典型案例

一、学院概况与专业地位

体育科学学院成立于2003年,由校体育教研部、体育系发展而来。学院现拥有3个体育类本科专业和4个体育学二级学科硕士点、1个体育专业硕士点。其中,体育教育专业作为国家一流本科建设专业,在学院发展中占据重要地位。同时,学院拥有国家体育总局体育社科研究重点基地、国家体育总局体育文化研究基地、沈阳冰雪文化与产业发展研究中心三个科研平台,为教学与科研的协同发展提供有力支撑。

二、体育教育专业人才培养模式与举措

(一)“四位一体”协同培养机制

体育教育专业积极构建高等院校、地方政府、教研机构及中小学“四位一体”的协同培养新机制。在中小学体育教师队伍培育过程中,四方协同构建“一体化”体系,涵盖职前培养、入职教育与职后培训。在制定培养方案、设计课程体系、建设课程资源、组织教学团队、建设实践实习基地、开展教学研究、评价培养质量等七个方面实现深度协同合作。通过这一机制,完善人才培养方案,推行高校“双导师”制,探索人才培养质量评价方式改革,促进高校教师、中小学教师和本专业师范生三方专业化能力提升,同时为当地教育教学改革、师资队伍建设及实践基地学校发展提供助力。

(二)基于OBE 理念构建实践教学体系

1.坚持正向施工、反向设计,依托学校“三位一体、四年连动”实践教学体系,形成“一训三习”师范生实践能力培养机制。依据专业需求与社会发展趋势,优化课程体系,增加实践课程比例,提升实践教学质量,借助多维实践和仿真情景实训项目提升学生实践能力、职业能力与综合能力。

2.构建以职业能力为本的应用型实践教学体系,创新以校企深度合作为基础的协同育人体系,突出以实践教学效果为目标的规范管理体系。在小学期教学活动中,围绕专业体能技能大赛、竞赛组织与教学实践、专业技能与考试培训、创新创业与能力提升讲座四大模块活动,着力培养学生专业教学、训练与管理能力,促进学校教育与社会需求有效衔接。

三、术科教学特色与创新

(一)创新教学理念

1.学会教学:从“教会学生做”转变为“教会学生教”,突出师范生教学能力与从教信念培养。毕业要求对接认证标准,诠释学科素养与教学能力要求并细分指标点,据此修订课程教学大纲,明确课程目标,凸显教学能力培养地位。

2.学会育人:以认证标准为指引,将“小学期活动、有效组织课外锻炼、课余竞赛能力”纳入综合育人毕业要求。践行“以体育人”理念,构建校内外一体化综合育人体系。

3.学会发展:从“技能为主”迈向“多维发展”。术科教师教学结合中小学体育发展与课程标准,讲解项目前沿与科研成果,引导学生自主选题反思,借助教育见习、实习、研习开展实践反思活动,培养学生教研反思与团队合作能力。

(二)优化教学模式

遵循动作技能形成规律,实施术科课程校内外、课内外一体化教学模式。整合资源,将课外活动融入课程体系,使体育社团、运动竞赛与学生技能发展有机结合,激发学生参与竞赛热情,延伸学习时间,拓展练习空间,提升专项能力,促进培养目标达成。

(三)运用大概念优化课程内容结构

重视大概念教学应用,通过教师共同备课提炼项目大概念与大要领。大概念教学使运动项目技术体系化,打破技术壁垒,实现技术正向迁移,增强课程结构化与体系化。

(四)深挖课程思政元素

将“教会、勤练、常赛”常态化,在“常赛”环节融入体育精神与爱国主义思政元素。二者相互依存、相互促进,体育精神激励学生挑战自我,爱国主义凝聚学生力量,共同提升比赛成绩,引导学生成长。

(五)完善教学评价

强调术科课程达成度评价,以师范生毕业要求反向设计课程目标。明确考核评价与课程目标对应关系,统计全体学生课程目标达成情况与考核指标达成度,撰写分析与改进报告,以评价结果反馈为起点跟踪学生,体现以学生为中心理念,强化学习过程与多元能力评价及改进结果评价。

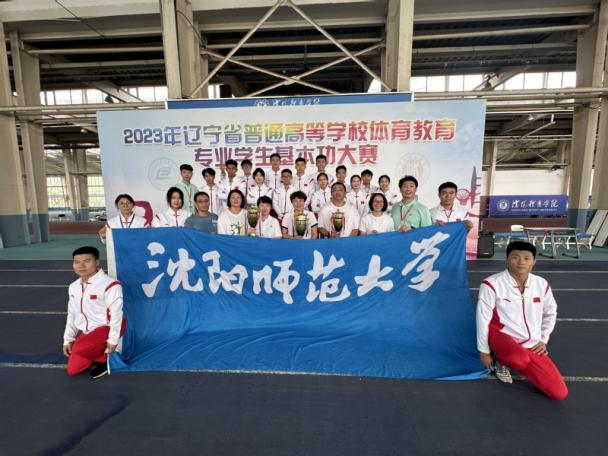

四、专业竞赛成果显著

在2024年全国普通高等学校体育教育专业学生基本功大赛中荣获团体总分三等奖,单项奖包括教学技能二等奖1项、三等奖2项,教练技能二等奖1项、三等奖2项,运动技能三等奖2项。

在2024年辽宁省普通高等学校体育教育专业学生基本功大赛中表现更为突出,荣获团体总分一等奖、运动技能类满分并获竞赛一等奖、基础理论知识与教学技能类竞赛二等奖,单项成绩涵盖教学技能(微课)比赛第一名、武术比赛第一名、体操比赛第一名、篮球比赛第一名、田径比赛第一名等。

这些成果充分彰显了体育教育专业在人才培养方面的成效,体现了以专业能力提升为导向的培养模式的可行性与先进性,也为学院进一步发展和人才培养质量提升奠定了坚实基础。